前記の二尺を越す大脇指と全く逆で、二尺に届かない短い寸法でありながら「刀」として作られたものもある。

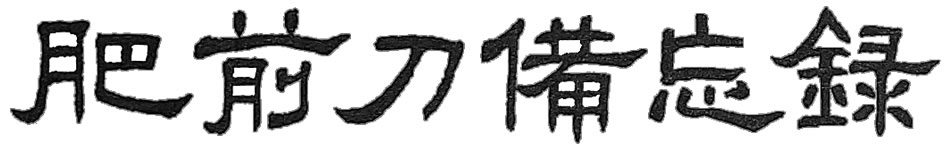

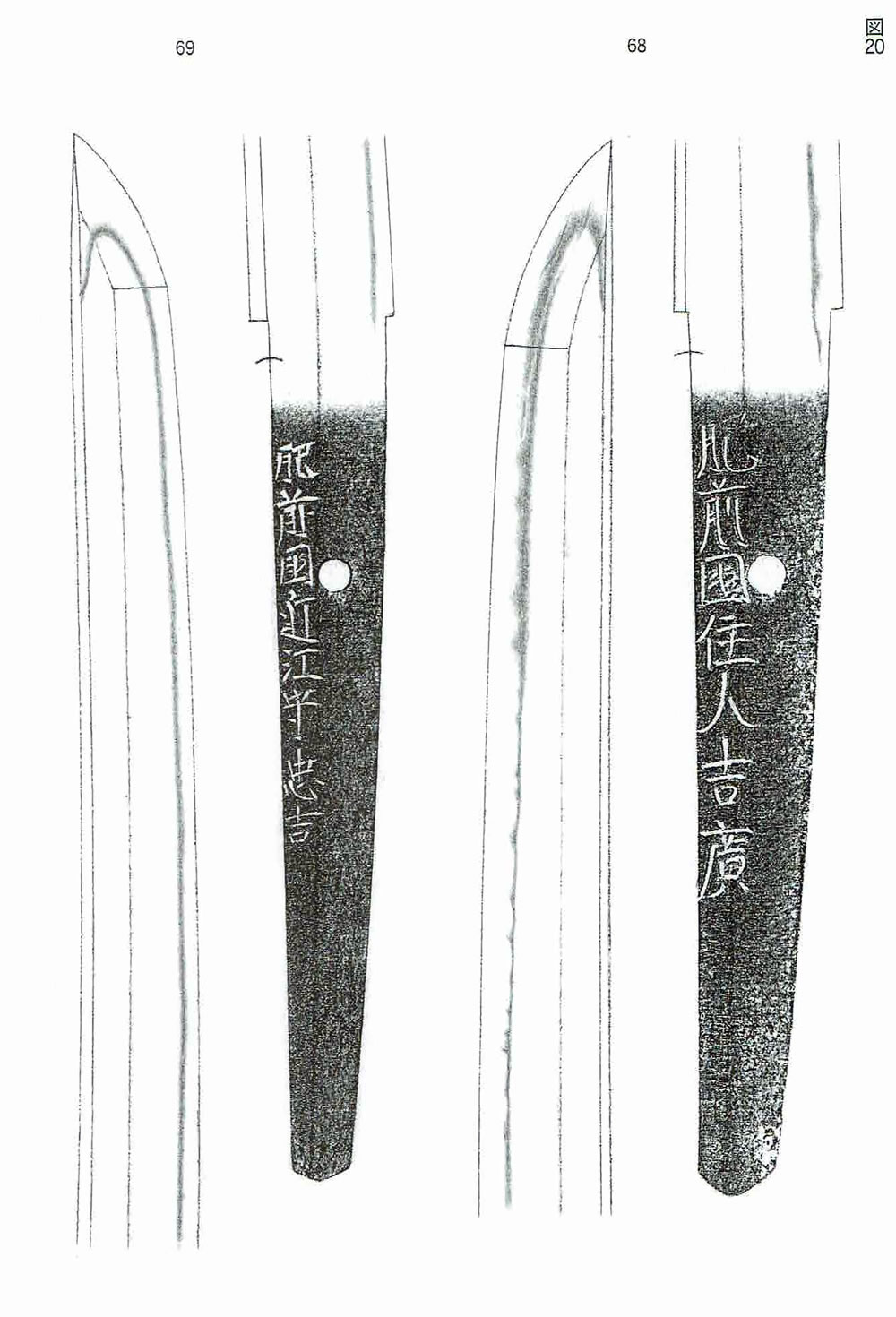

図20の押形で紹介している寛永頃の年代と目される初代吉広と、六代近江守忠吉の二口がその例で、寸法はいずれも二尺以下である。事務上の分類では脇指にするのかも知れないが、本筋の肥前刀鑑定学では二口とも刀として扱わねばならない作品である。どちらも太刀銘に切って茎棟を小肉に仕立てているので、銘の位置と茎棟の約束事から、寸法に関係なく刀として作られたものと判断すべきである。言うまでもなく二口とも作品を実見の上、調査を終えたものであり、作品自体に疑問はない。要は、なぜこの寸法の刀が作られたのか、その裏事情を模索して行けばよいだけのことである。

吉広の寸法は一尺九寸三分であるが、太刀銘に切られて茎棟が小肉であるので類別の判定に迷う必要はなく、「刀」である。推測でしか言えないが、少年の差料か隠居した小柄な老人の差料であったろうと想像される。

いずれにしてもこの吉広は、肥前刀鑑定学上の分類では刀として扱わねばならないが、某機関から交付された鑑定書の類別は「脇指」となっていた。審査時に「何故、この寸法に太刀銘が・・・」の疑問は当然出たはずであるが、それでも二尺を境とした安易な分類法が選択され、肥前刀の常識が無視されていることに問題が残る。登録証を交付するお役所の業務と同列では、刀剣専門機関としての存在理由が軽いものになってしまう。

六代近江守忠吉は一尺六寸八分の寸法である。一尺七寸にも満たない寸法の作品に太刀銘が入っており、これも肥前刀の一般論で片付けようとすれば「脇指に太刀銘はおかしい」ということになるであろう。然し、ここでも茎仕立ての掟を心得ていればあれこれ迷うことはなく、太刀銘に小肉棟であれば「刀」である。これが真の肥前刀鑑定学であり、物自体はどの角度から見ても正真の肥前刀である。

武家社会の習慣に「着袴の儀」(或いは袴着=はかまぎ)と言われる祝い事があり、男児が五歳か七歳に達した時に初めて袴を着けさせる儀式である。古代では三歳で祝っていたとの説もあり、これが今日の七・五・三という形で広く一般化し、日本の伝統文化として受け継がれている。

この着袴の儀に際し、武士の家で男児に相応しい差料として与えたのがこの種の寸法の短い細身の刀であり、大人の武士が帯びる刀をそのまま縮小した姿形に作られているものである。この小振りの近江守忠吉刀はその好個の例であり、多分は特別に注文されたものであろう。

外装はそれぞれ親の思いや好みで作られたらしく、太刀拵、半太刀拵、打刀拵と様々であるが、この近江守忠吉刀には黒蠟色塗りの鞘で櫃がなく、鐺を一文字にした打刀拵が付いていた。新々刀期頃と思える拵で、特注品であるため恐らく刀の製作年代に一致するはずである。中身の六代忠吉刀が、その銘振りから同工晩年の文化頃であるため、拵もその時作られた物と見て間違いなかろう。

過去において、明らかに小児用と思える小振りの太刀拵を観た記憶もあるが、肥前刀以外の新刀の作で、一尺五寸前後の脇指寸法でありながら太刀銘に切られたものが存在する。これ等は多分小児佩用の太刀身と考えられる。普通であれば、明らかに脇指寸法である新刀の作に太刀銘は理屈に合わない。然し、上のような場合の特注品であれば、それなりに理由があって太刀銘に切られたことになる。

この二口は二尺に満たない寸法であるが、正しい肥前刀鑑定学では「刀」として扱わねばならない。図版で表示の通り、太刀銘で茎棟に肉があれば脇指と呼ぶ訳には行かない。

六代近江守忠吉は一尺七寸に届かないが、ほぼ同時代と思える拵が付いていた。その拵は、小柄、笄が入らず、鐺を一文字にした黒蠟色の打刀拵であった。小振りに作られているだけで、内も外も「刀」としての約束事を踏まえた一口である。

吉広は同銘三代の内の初代の作。初代忠吉の門人であるが、師の協力者の一人と目されていて、初期の頃の作品は少ない。この吉広の鑑定書に示されていた類別は「脇指」であったが、審査に当たられた関係者の分類基準は、登録証の事務処理と同列の発想から出たものである。

68 刀 初代吉広 寛永後期頃(一六三三~四四) 刃長一尺九寸三分(358.5cm) 太刀銘 茎棟小肉

69 刀 六代忠吉 文化頃(一八〇四~一五) 刃長一尺六寸八分(50.9cm) 太刀銘 茎棟小肉

- 肥前刀備忘録のご紹介

- 忠吉系肥前刀の本質を追求し、従来からの肥前刀の定説を大きく書きかえる画期的な論証を、豊富な図版とともに展開します。より分かり易く体系化した論考は、初心の愛刀家から研究者に至るまで、肥前刀研究の決定版です。

- A4判・上製本貼函入・560ページ